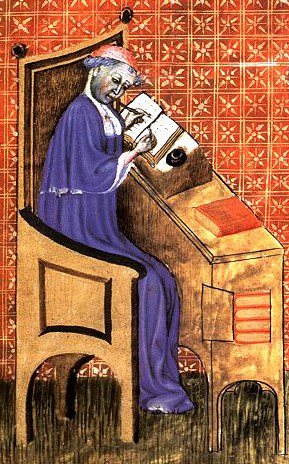

Nicola di Oresme, filosofo e scienziato francese (Oresme, Bayeux, ca. 1320-Lisieux 1382)

Nicola di Oresme fu un eccelso pensatore, appartenente alla scuola della tarda scolastica medievale. Cultore di studi astronomici, filosofici, fisici e matematici, si è occupato, altresì, in modo veramente originale, anche di problemi economico-monetari. In particolare, ha redatto il primo trattato dedicato completamente al problema monetario. Oresme formula lucidamente alcuni principi di politica monetaria miranti a limitare drasticamente l’alterazione del Valore della Moneta. Infatti, i benefici derivanti dall’emissione monetaria non riguardano solo il Principe, come all’epoca si pensava, ma l’intera comunità, cioè «coloro che posseggono ciò che costituisce la ricchezza per gli uomini».

Ebbene, alterando il contenuto di metallo prezioso (oro e argento) presente nelle monete, il Principe si appropria, indebitamente, di una parte di questi benefici che invece spetterebbero direttamente a chi produce; in altre parole, il Vescovo di Lisieux aveva intuito un problema di enorme importanza: il SIGNORAGGIO che allora corrispondeva alla differenza tra il valore dell’antica e quello della nuova moneta. Siamo senz’altro di fuori dalla concezione feudale della moneta, secondo la quale, purtroppo, essa apparteneva personalmente al Principe. In questo senso, le risposte che questo studioso ci fornisce sono da considerarsi come “rivoluzionarie”. All’epoca si riteneva – a torto – che la moneta fosse parte del dominio feudale appartenente all’emittente (Seigneur) e, conseguentemente, l’autorità preposta al conio e alla successiva emissione potesse disporne a piacimento. Il vescovo di Liseux, in accordo con il pensiero aristotelico, riteneva però che il denaro non fosse di proprietà di chi lo emetteva, bensì della comunità che lo accettava come mezzo di pagamento.

Quest’opera ci fornisce inoltre autentiche perle di saggezza valide ancor’oggi, che, purtroppo, molti economisti, anche quelli considerati “contro-corrente”, mostrano di non conoscere affatto. Il guadagno proveniente dalla svalutazione è considerato illegittimo e, addirittura, contro natura, secondo le indicazioni di Aristotele, ed è stigmatizzato come un MALE PEGGIORE dell’USURA. Viceversa, secondo questo pensatore, la moneta deve “servire” il popolo, non renderlo schiavo! Spetta, dunque, al principe la prerogativa di battere moneta ma, vigilando su di essa; e, soprattutto, evitando di appropriarsi del “signoraggio” che invece deve essere interamente versato nelle tasche dei cittadini. E se un principe straniero dovesse emettere una moneta simile e/o di minor valore, con l’evidente intento di confondere le valute, questo sarebbe motivo di guerra giusta.

In questo contesto possiamo serenamente affermare che tutto quanto cerchiamo oggi lo possiamo trovare già nell’umanesimo cristiano. Infatti, procedendo nella lettura del testo troviamo un costante rapporto fra il pensiero sociale della Chiesa e la persona umana. La centralità di quest’ultima, però, non si estrinseca in quel mefitico individualismo liberale, in quanto l’uomo non è rappresentante “il tutto”, ma “un tutto”, senza il quale ogni dimensione storica sembra perdere la sua vera essenza e appare, così, senza senso. Viceversa, attraverso questa sorta di umanesimo cristiano emerge la necessità di allargare il proprio orizzonte di indagine volgendo il proprio sguardo indietro nel tempo. Il fermo ancoraggio allo “storicismo” evangelico, va di pari passo con quell’umanesimo integrale, ed ambedue ci consentono di prendere definitivamente congedo dall’idealismo crociano e dal suo storicismo assoluto che tanto male ha ingenerato, in specie nella genesi della nuova politica monetaria.

Qui, di seguito, Vi propongo la lettura di alcuni dei ventisei paragrafi dedicati all’emissione della moneta.

Prologo

Alcuni pensano che un re o un principe, in virtù della propria autorità, possa, in base al diritto o a un privilegio, alternare liberamente le monete che hanno corso nel suo regno e disporre al riguardo come gli aggrada, e trarne quanto lucro o ricompensa gli piaccia; altri, invece, la pensano in maniera opposta. Perciò, nella presente trattazione intendo scrivere, in proposito, principalmente ciò che a me sembra che si debba affermare secondo la filosofia di Aristotele; prenderò le mosse dall’origine delle monete, senz’alcuna asserzione temeraria, ma sottoponendo l’intero testo al vaglio dei più dotti, che forse, da quanto dirò, potranno essere stimolati a ricercare la verità sull’argomento, così che, venendo meno ogni difficoltà, tutti possano egualmente concordare su una stessa opinione e scoprire cosa, in questa materia, gioverà in futuro a principi e sudditi, anzi a tutta la res publica.

Cap. 1 Per quale scopo sia stata istituita la moneta

L’Altissimo, quando divideva le nazioni, quando separava i figli di Adamo, ha stabilito confini tra i popoli. Da allora gli uomini si sono moltiplicati sulla faccia della terra e le proprietà sono state divise nel modo conveniente. Così, però, è accaduto che uno avesse, di un dato bene, più di quanto gli fosse necessario, mentre un altro ne aveva poco o nulla, e con un bene diverso accadeva il contrario. Ad esempio, magari a Tizio crescevano le pecore e scarseggiava il pane, mentre al contadino accadeva il contrario. Anzi, anche una regione sovrabbondava in qualcosa e mancava di altro. Pertanto, gli uomini hanno cominciato a commerciare senza moneta, e l’uno dava all’altro la pecora in cambio del grano, e un altro il pane o la lana prodotti con il proprio lavoro, e così via; sistema che, in alcune città, rimase vigente ancora molto tempo dopo, come narra Giustino. Tuttavia, scambiando e trasportando beni in questo modo, si verificavano numerosi inconvenienti.Gli uomini ne sono stati stimolati a scoprire l’uso della moneta, come mezzo per scambiare tra loro le ricchezze naturali, mediante le quali, per natura, si soddisfano direttamente le necessità dell’uomo. Infatti, i soldi si chiamano “ricchezze artificiali”: capita che qualcuno ne abbia in abbondanza e muoia di fame; e Aristotele fa l’esempio del re avido, che pregò che diventasse oro tutto quel che avrebbe toccato; gli dei lo esaudirono e finì per morire di fame, come narrano i poeti; perché tramite il denaro non si provvede alle necessità della vita in modo diretto, ma esso è uno strumento escogitato dall’uomo per scambiare le ricchezze naturali con minori difficoltà. E senz’altra prova può risultar chiaro che la moneta è molto utile ad una buona comunità politica e che è opportuno, anzi necessario che si usi nella res publica, come dimostra Aristotele nel Libro V dell’Etica Nicomachea. Sebbene in proposito Ovidio affermi: “Effodiuntur opes irritamenta malorum, Iamque nocens ferrum ferroque nocentius aurum, Prodierat…”, questa è opera dell’avidità perversa dei malvagi, non del denaro in sé, che è molto utile alla convivenza umana e il cui uso, in sé stesso, è buono. Per questo Cassiodoro afferma: “Sebbene le monete sembrino vili a causa dell’uso frequentissimo, bisogna tuttavia considerare con quanta attenzione siano state raccolte dagli antichi…”. E in un altro passo dice che risulta che il conio della moneta è stato inventato specialmente per l’uso generale.

Cap. 2 – Di quale materia debba essere la moneta

E dal momento che la moneta è un mezzo per scambiare le ricchezze naturali, come risulta dal capitolo che precede, risultò conveniente che tale mezzo fosse atto alla bisogna; il che avviene se si può maneggiare facilmente e trasportare senza peso eccessivo, e se con una piccola porzione di esso si ottengono ricchezze naturali in quantità più grande, con le altre condizioni che saranno esaminate in seguito.Dunque, risultò opportuno che la moneta fosse fatta di materiale prezioso e raro, come l’oro. Ma di questo materiale ci dev’essere un’ampia disponibilità. Perciò, dove l’oro non basterebbe, la moneta si fa legandolo con l’argento; e dove questi due metalli non basterebbero o non si potrebbero ottenere, si deve ricorrere ad una lega, oppure ad una moneta di altro metallo puro, come anticamente avveniva con il bronzo, secondo quanto rammenta Ovidio nel Libro I dei Fasti: “Aera dabant olim, melius nunc omen in auro est, Victaque concedit prisca moneta novae.”. Anche il Signore, per bocca di Isaia profeta, ha promesso un cambiamento simile, dicendo: “Farò venire oro invece di bronzo e farò venire argento invece di ferro”. Infatti questi metalli sono i più adatti all’uso monetario. E, come dice Cassiodoro, si narra che per primi abbiano scoperto, e tramandato assai lodevolmente all’uso degli uomini, Eaco l’oro, Indo re della Scizia l’argento. E perciò non si deve permettere che di questi metalli si impieghi in usi diversi così tanto che il rimanente non basti alla monetazione. Rendendosene conto, Teodorico, re d’Italia, ordinò di dissotterrare l’oro e l’argento che, secondo l’uso pagano, erano chiusi nelle tombe dei morti e li fece addurre all’uso monetario per il bene pubblico, affermando che sarebbe stata una colpa lasciarli inutilmente nascosti tra i morti quando con essi i vivi potevano conservarsi in vita. Ma, d’altra parte, ad una città ben ordinata non conviene neppure che il materiale in questione sia troppo abbondante: per questa ragione, infatti, come narra Ovidio, è uscita dall’uso la moneta di bronzo. Forse anche per questo la Provvidenza, a vantaggio del genere umano, ha fatto sì che l’oro e l’argento, i più adatti per tale uso, non si abbiano in abbondanza con facilità e che non si possano fabbricare agevolmente tramite l’alchimia, come tentano di fare alcuni, ai quali, se così posso esprimermi, giustamente si mette di traverso la natura stessa, le cui opere essi si sforzano invano di superare.

Cap. VI. A chi appartiene il denaro?

Benché il sovrano stabilisca, per pubblica utilità, la veste esteriore delle monete, tuttavia egli non è né signore, né padrone del denaro avente corso legale nel territorio soggetto alla sua autorità. Come è stato detto nel primo capitolo, il denaro è un mezzo di scambio, equivalente alle ricchezze naturali. Esso appartiene, di conseguenza, a coloro che possiedono ciò che costituisce la ricchezza per gli uomini. Infatti, se qualcuno dà il suo pane o il lavoro del suo corpo in cambio di denaro, non appena l’ha ricevuto esso diventa cosa sua, così come lo erano il pane e la forza lavorativa di cui egli poteva disporre liberamente, supposto che non si tratti di uno schiavo. Infatti, al principio del mondo il Creatore non attribuì solo ai sovrani il libero dominio delle cose, egli l’attribuì bensì ai nostri progenitori ed a tutti i loro discendenti, cosi come dice il Genesi (Genesi, 1, 28-30). Quindi il denaro non appartiene solo ai sovrani. Alcuno potrebbe osservare però che il nostro Salvatore, essendogli stata mostrata una moneta, chiese: «Di chi sono l’immagine e l’iscrizione?» e gli fu risposto: «di Cesare». Egli sentenziò dicendo: «Date dunque a Cesare quello che e di Cesare ed a Dio quello che è di Dio»(Matteo XXII, 17, 20, 21). Non significa questo «La moneta appartiene a Cesare perché su di essa è impressa l’immagine dell’imperatore?» Ma, osservando attentamente il significato del Vangelo, apparirà chiaro che la moneta non appartiene a Cesare perché ne porta impressa l’immagine, bensì perché le era dovuta come tributo. Perché, come dice l’Apostolo, «si diano il tributo e l’imposta a colui cui essi sono dovuti» (Paolo, Lettera ai Romani XIII, 17). Cristo voleva dire che in questo modo si poteva stabilire a chi aspettasse il tributo: perché esso era dovuto a colui che provvedeva alla cosa pubblica e che, a causa della sua potestà d’imperio, poteva battere moneta. Dunque il denaro appartiene alla comunità ed ai singoli. E cosi dice Aristotele nel libro 7° della Politica, e cosi pure Tullio alla fine del libro dedicato all’antica retorica.

Cap. XV. Il lucro che il Sovrano trae dal cambiamento del denaro è ingiusto.

Mi sembra che lo scopo principale, per cui il sovrano vuole attribuirsi la potestà di cambiare il denaro, sia costituito dal vantaggio o lucro che può trarne, altrimenti egli ricorrerebbe invano a così tanti cambiamenti. Voglio, dunque, spiegare più chiaramente perché tale guadagno sia ingiusto. Infatti, ogni cambiamento del denaro, tranne che in casi rarissimi, mette le ricchezze dei sudditi, contro il loro volere, nelle mani dello stato ed impedisce il corso del denaro precedente, che di solito è migliore, perché ognuno vuole possedere maggior quantità di denaro nuovo che non di quello vecchio. E se anche ne venisse introdotto uno migliore del precedente, questo è, tuttavia, destinato a restare un fenomeno momentaneo, perché in seguito esso si deteriora e procura vantaggi minori di quelli ricevuti dal primo. Comunque sia, ne trattiene per se una parte notevole; per il fatto stesso che lo stato trae un guadagno dall’uso innaturale del denaro, tale acquisto è simile alla stessa usura e peggiore ancora di essa, perché È meno volontario, ma maggiormente diretto contro la volontà dei sudditi e non arreca nessun giovamento, anzi va al di là di ogni necessità. Ed il lucro dell’usuraio non è mai cosi eccessivo, né, in genere, così pregiudizievole a tanti, come questo che è diretto contro la comunità intera in modo non meno tirannico che doloso, cosicché mi sorge il dubbio se esso debba essere inteso come una violenta rapina, o come un’esazione fraudolenta.

Cap. XVIII. Degli altri inconvenienti riguardanti l’intera comunità.

Tratteremo qui di alcuni tra i numerosi inconvenienti derivanti dal cambiamento del denaro, che riguardano l’intera comunità. Di uno di essi si è già parlato in precedenza: cioè il Sovrano potrebbe, in questo modo, appropriarsi di quasi tutto il denaro della comunità, depauperando eccessivamente i sudditi. E, come certe malattie croniche sono più pericolose delle altre e più difficilmente individuabili, così tale esazione è tanto più pericolosa quanto meno è percepita. Il suo peso, infatti, è meno sentito dal popolo di quanto non lo sia nel caso di altre imposte e nessun’altra può essere più grave, più generale, più grande. Inoltre l’oro e l’argento, a causa di questi cambiamenti e peggioramenti, diminuiscono nello stato, poiché, nonostante la vigilanza, vengono portati all’estero, ove il prezzo è più elevato, per essere venduti: infatti gli uomini tentano di portare il loro denaro là dove ritengono che esso abbia più valore. Si ha, di conseguenza, una diminuzione nello Stato della materia adatta alla fabbricazione di monete. E cosi pure taluni contraffanno all’estero il denaro e ne introducono nel paese uno consimile, ed in tal modo riescono a conseguire quei guadagni che il sovrano sperava di ottenere. Inoltre una parte del metallo prezioso va perduta mentre viene fusa e rifusa, la qual cosa ha luogo ogni qualvolta si verifichi un cambiamento; così dunque la sostanza trasformabile in denaro diminuisce in tre modi a causa dei predetti cambiamenti; questi, evidentemente, non potrebbero durare a lungo se non provenisse da altri luoghi del nuovo metallo e se il principe non avesse infine, in tal modo, la possibilità di coniare una quantità sufficiente di denaro buono. A causa di questi cambiamenti cessa anche il regolare corso degli affari e le ricchezze naturali provenienti dall’estero non vengono più trasportate là dove il denaro viene cosi alterato: infatti i mercanti, a parità di tutte le altre condizioni, preferiscono rivolgersi a quei paesi in cui ricevono un denaro sicuro e buono. Anche il commercio interno di quello stato è perturbato e reso in molti sensi difficile a causa di questi cambiamenti. Inoltre, nel periodo in cui essi hanno luogo, i redditi monetari, le pensioni annuali, gli affitti, le tasse ed altre cose consimili, non possono essere stabilite e valutate con sicura esattezza. Neppure il denaro può essere dato a mutuo con sicurezza, e cosi via: infatti sono numerosi coloro che negano, a causa di questi cambiamenti, tali sussidi caritatevoli. E, tuttavia, le sostanze trasformabili in denaro, il traffico commerciale e tutte le altre cose di cui sopra, sono necessarie e buone ed utili alla natura umana, e le cose ad esse contrarie sono pregiudizievoli e nocive a tutta la comunità Civile.

[Da: NICOLA DI ORESME, Trattato relativo all’origine, alla natura, al diritto ed ai

cambiamenti del denaro, a cura di G. Barbieri, in Grande antologia filosofica, V,

Marzorati, Milano 1954,)